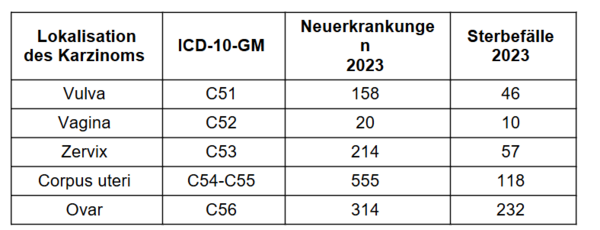

Gynäkologische Tumoren umfassen eine Gruppe an Erkrankungen, zu denen im Wesentlichen die Folgenden gehören: das Vulvakarzinom, das Vaginalkarzinom, das Gebärmutterhalskarzinom (Zervix), der Gebärmutterkrebs (Corpus uteri) und der Eierstockkrebs (Ovar). Diese Krebserkrankungen unterscheiden sich nicht nur in der Lokalisation und einigen anderen Faktoren, sondern auch in ihrer Häufigkeit. In Tabelle 1 sind die Neuerkrankungszahlen für Rheinland-Pfalz für das Jahr 2023 gezeigt, sowie die Sterbefälle im gleichen Jahr.

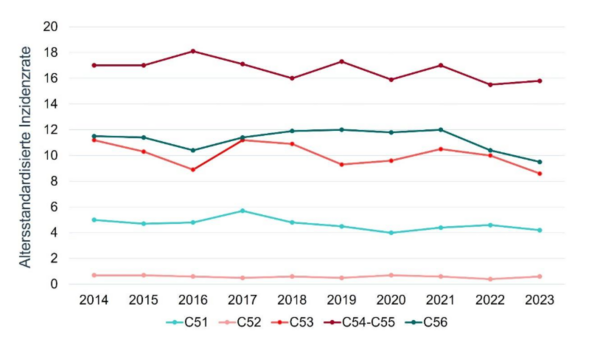

Gebärmutterkrebs (Corpus uteri) ist die häufigste der gynäkologischen Krebserkrankungen der Frauen, gefolgt vom Eierstockkrebs (Ovar). Gebärmutterhalskrebs (Zervix) findet sich auf dem dritten Platz, gefolgt von Vulva- und Vaginalkarzinomen. Bei der Betrachtung der Inzidenzraten in Rheinland-Pfalz zeigt sich, dass diese in den letzten Jahren für fast alle Gynäkologischen Tumoren leicht fallend sind (Abbildung 1).

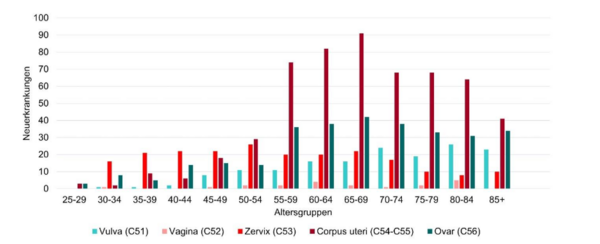

Wird das Alter bei Neuerkrankungen betrachtet, so ist zu sehen, dass die meisten Gynäkologischen Tumoren in der Altersgruppe der 65- bis 69-Jährigen auftreten (Abbildung 2). Einige wenige Tumoren treten jedoch bereits in jungen Jahren auf und verdeutlichen, wie wichtig gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen sind. Diese sollten auch noch bis ins hohe Alter wahrgenommen werden, da das Erkrankungsrisiko mit dem Alter zunimmt (Abbildung 2).

Wird ein Tumor diagnostiziert, so ist der Erfolg der Behandlung maßgeblich davon abhängig, wie früh die Erkrankung erkannt wird. Vorsorgeuntersuchungen und Früherkennungsprogramme tragen wesentlich dazu bei, dass Tumoren möglichst rasch erkannt und therapiert werden. Seit 2020 unterscheidet sich die Krebsvorsorge vom Zervixkarzinom je nach Alter:

- Frauen zwischen 20 und 34 Jahren: 1 mal pro Jahr kann eine zytologische Untersuchung mittels Pap-Test einschließlich einer klinischen gynäkologischen Untersuchung wahrgenommen werden.

- Frauen ab 35 Jahren: Im Rahmen der jährlichen Vorsorge wird alle 3 Jahre eine Kombinationsuntersuchung aus Pap-Abstrich und HPV-Test einschließlich einer klinischen Untersuchung durchgeführt.

- Unabhängig vom organisierten Programm können Frauen wie bisher jährlich eine klinische gynäkologische Untersuchung wahrnehmen, soweit diese nicht bereits im Rahmen des Programms erfolgt ist.

Gesetzlich krankenversicherte Frauen im Alter von 20 bis 65 Jahren werden zusätzlich alle 5 Jahre persönlich und regelmäßig durch eine Patienteninformation über dieses Programm zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs informiert.

Die Krebsfrüherkennungsuntersuchungen können auch unabhängig von den Anschreiben der Krankenkassen und über das 65. Lebensjahr hinaus innerhalb der vorgegebenen Abstände in Anspruch genommen werden. (1)

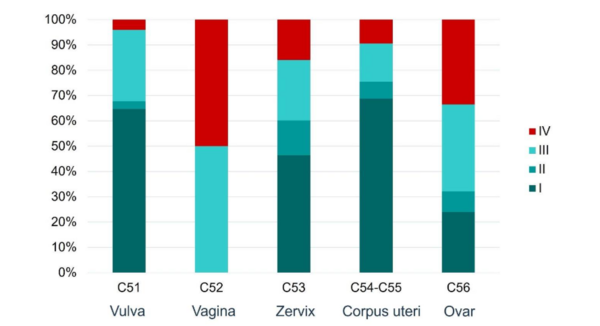

Die verschiedenen Subgruppen der gynäkologischen Tumoren zeigen dennoch deutliche Unterschiede darin, in welchen Stadien sie diagnostiziert werden (Abbildung 3). Karzinome der Vulva und der Gebärmutter (Corpus uteri) werden großteils im frühen Stadium FIGO I diagnostiziert. Bei Gebärmutterhalskarzinomen (Zervix) ist dieser Anteil zwar etwas geringer, hier ist jedoch in den nächsten Jahren durch das erweiterte Früherkennungsprogramm eine weitere Verschiebung zugunsten der frühen Stadien zu erwarten. Vaginalkarzinome werden vermutlich aufgrund ihrer Seltenheit oft später erkannt. Eierstockkrebs (Ovar) wird häufig erst spät diagnostiziert, da die Tumoren meist erst in fortgeschrittenen Stadien Symptome zeigen. Zudem sind die Tumoren bei Tastuntersuchungen oft erst im fortgeschrittenen Stadium wahrzunehmen.

„Die Daten machen deutlich, wie wichtig die Früherkennung bei Gynäkologischen Tumoren ist. Gerade beim Eierstockkrebs zeigt sich, dass die Erkrankung oft erst spät erkannt wird, mit gravierenden Folgen für die Prognose der Patientinnen. Umso entscheidender ist es, neue Erkenntnisse aus der Forschung rasch in die Versorgung zu überführen. Ein Beispiel hierfür ist das STIC-Register, das wir am IDG betreuen“, so Dr. med. Katja Schwarzer, Ärztliche Leitung des IDG.

Das STIC-Register (STIC = serös tubare intraepitheliale Karzinome) wurde gemeinsam mit der Klinik für Frauengesundheit und Geburtshilfe der Unimedizin Mainz initiiert. Ziel des Registers ist es, die klinische Behandlungspraxis von Patientinnen mit STIC-Läsionen – sowohl retrospektiv als auch prospektiv – systematisch zu dokumentieren. STIC gilt als Vorläuferläsion des aggressiven hochgradig serösen Ovarialkarzinoms (HGSOC), das häufig erst im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wird. Die Läsionen sind in den Eileitern lokalisiert und werden zunehmend entdeckt, insbesondere bei risikoreduzierenden Eileiterentfernungen. Sie treten insgesamt aber sehr selten auf.

Da bislang nur wenige Daten zu Therapie und Nachsorge von Frauen mit STIC vorliegen – obwohl nach zehn Jahren bei rund 21,6 % der Betroffenen ein aggressiver Krebs entsteht – besteht ein hoher Bedarf an evidenzbasierten Empfehlungen. Mit dem STIC-Register werden künftig systematisch Informationen zu Risikofaktoren, Diagnostik, Therapie und Krankheitsverlauf erhoben. Dazu gehören u. a. histopathologische und radiologische Befunde, anamnestische und genetische Risikofaktoren, durchgeführte Therapien sowie das progressionsfreie und das krankheitsspezifische Überleben.

Das Ziel: Ein besseres Verständnis von STIC-Läsionen, eine verbesserte Früherkennung und die Grundlage für wirksamere Therapien und Nachsorgeprogramme für betroffene Frauen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.stic-register.de.

Referenzen: