Mainz, den 09.01.2024 – Der Januar ist der Aktionsmonat, der Gebärmutterhalskrebs (Cervical Cancer) in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken und bezüglich dieser Erkrankung sensibilisieren soll. Der Gebärmutterhalskrebs-Awareness-Monat wurde von der International Agency for Research on Cancer (IARC), einer spezialisierten Einrichtung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) initiiert. In der nachfolgenden Information geben wir aus diesem Anlass einen Überblick über die aktuelle onkologische Situation von Gebärmutterhalskrebs in Rheinland-Pfalz.

Situation in Rheinland-Pfalz

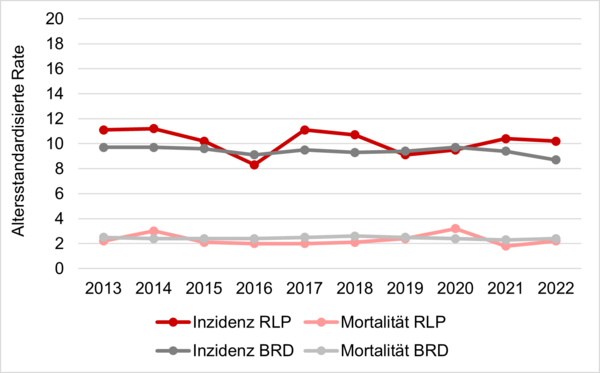

Im Jahr 2022 wurde in Rheinland-Pfalz bei 246 Frauen Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Im gleichen Jahr verstarben 77 Frauen an dieser Erkrankung. Die Inzidenzraten für Rheinland-Pfalz (RLP) und Deutschland insgesamt (BRD) zeigen in den letzten Jahren leichte Schwankungen (Abbildung 1). Die Mortalitätsraten sind in den letzten Jahren etwa gleichbleibend (Abbildung 1).

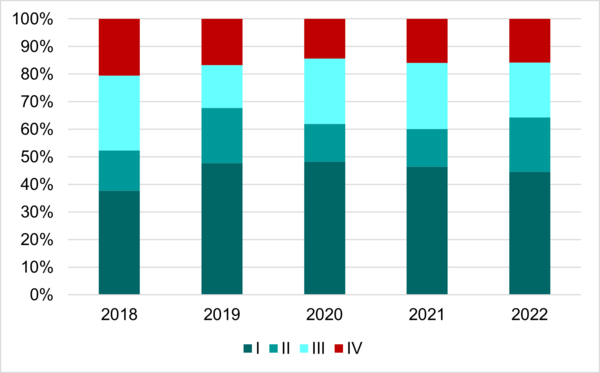

Die relativ geringen Sterbezahlen der Patientinnen mit Gebärmutterhalskrebs gehen unter anderem darauf zurück, dass die Tumoren oft in früheren Stadien diagnostiziert werden. So werden mehr als 60 % der Tumoren bei Diagnose den Stadien FIGO I und II zugeordnet (Abbildung 2).

Vorsorge und Impfen

In den Jahren 2019 und 2020 ist eine Zunahme der Stadien I und II zu beobachten (Abbildung 2), die möglicherweise mit dem Start des überarbeiteten Screeningprogramms im Jahr 2020 zusammenhängt (siehe Tabelle 1). Im Jahr 2019 hat vermutlich die Ankündigung des aktualisierten Programms zu einer stärkeren Aufmerksamkeit bei Frauen geführt, die in dem Zuge das bereits existierende Screening stärker in Anspruch genommen haben. Dies zeigen auch die Teilnahmezahlen (siehe Tabelle 2), die in diesem Jahr bei knapp rund 14.900 Frauen lag. Im Jahr 2020, dem Startjahr des erweiterten Screenings, waren es dagegen nur knapp über 14.000, was vermutlich an der Einschränkung auf Frauen ab 35 Jahren zurückgeht. In den nachfolgenden Jahren ging die Teilnahmezahl leicht zurück und stieg im Jahr 2023 wieder deutlich an.1 Dieser Effekt ist aller Wahrscheinlichkeit nach auf den Dreijahresturnus des Programms zurückzuführen.

Früherkennungsprogramm | Alter | Intervall |

Gebärmutterhalskrebs | ab 20 Jahre (PAP-Test)

| jährlich

|

ab 35 Jahre (HPV- und PAP- Test) | alle drei Jahre |

Tabelle 1: Im Jahr 2020 wurde das Früherkennungsprogramm für Frauen ab 35 Jahre um den HPV-Test alle drei Jahre erweitert1

Früherkennungsprogramm | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Gebärmutterhalskrebs | rund 14.900 | rund 14.100 | rund 13.900 | rund 13.900 | rund 14.500

|

Tabelle 2: Anzahl der Teilnehmerinnen am Früherkennungsprogramm für Gebärmutterhalskrebs in den Jahren 2019-20231

„Durch Früherkennungsprogramme können neben der Detektion von Krebserkrankungen auch Vorstufen entdeckt und entfernt werden. Dadurch können Krebs-Neuerkrankungen verhindert werden. Deswegen sind diese Programme so enorm wichtig“, sagt Dr. Katja Schwarzer, Ärztliche Leiterin des IDGs. Für Gebärmutterhalskrebs wurde 1992 ein Programm initiiert, zudem können seit 2020 Frauen ab 35 Jahren alle drei Jahre den HPV- und PAP-Test wahrnehmen.1 Der Erfolg von Früherkennungsprogrammen zeigt sich beim Gebärmutterhalskrebs besonders deutlich. Im Jahr 1971 war diese Erkrankung in Deutschland die häufigste Krebsart bei Frauen, im Jahr 2020 war es nur noch die zwölfthäufigste.1,2 Dieser Erfolg geht höchstwahrscheinlich damit einher, dass das Gebärmutterhals-Screening das am häufigsten wahrgenommene Früherkennungsprogramm in Deutschland ist.1

Neben den Vorsorgeprogrammen spielt die HPV-Impfung eine wichtige Rolle im Rahmen der Vorbeugung von Gebärmutterhalstumoren. Diese wurde im Jahr 2007 für Mädchen von 9 bis 14 Jahren eingeführt. Im Jahr 2018 wurde die Impfempfehlung auf Jungen der gleichen Altersgruppe ausgeweitet. Bis zum Alter von 18 Jahren wird die Impfung von der Krankenkasse übernommen.3 Der Einfluss der HPV-Impfung auf den Rückgang der Neuerkrankungen wird sich allerdings erst in einigen Jahren zeigen.

Referenzen:

- www.wido.de/fileadmin/Dateien/Dokumente/Forschung_Projekte/Ambulante_Versorgung/wido_amb_frueherkennungsmonitor_2024.pdf

- Krebs in Deutschland 2019/2020, ZfKD, RKI, Berlin 2023

- www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/basis-informationen-krebs-allgemeine-informationen/hpv-impfung-gebaermutterhalskre.html#pr%C3%A4vention